Dieser Artikel baut auf den vorherigen Artikel auf. Ohne den ersten Artikel gelesen zu haben, ist es ziemlich sinnlos, diesen hier richtig einzusortieren. Ich rate dringend von einer Beurteilung vor dem Lesen des ersten Artikels ab.

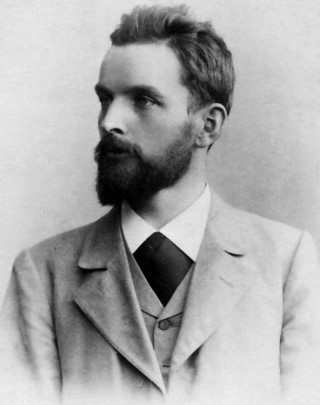

Als „Freigeld“ wird ein theoretisches und in der Praxis nur unzureichend erprobtes Finanz- und Wirtschaftsmodell des Finanztheoretikers Silvio Gesell bezeichnet. Unzureichend erprobt heißt jedoch nicht, dass es bisher gar keine experimentellen Einsätze dieses Modells gab und es sich somit um ein reines Gedankenexperiment handele.

Freigeld heißt Freigeld, weil es frei von Zinsen ist. Was Zinsen sind, warum es sie gibt und welchen Effekt sie auf die Wirtschaft und Politik haben, habe ich ausführlich im ersten Artikel dargelegt. Falls nicht geschehen, empfehle ich nun dringend, diesen zu lesen. Dass es gänzlich frei von Zinsen ist, stimmt dabei jedoch nicht ganz. Freigeld besitzt sehr wohl einen Zins, allerdings einen negativen. Dieser wird auch als „Demurrage“ bezeichnet. Der negative Zins bewirkt, dass das Geld langsam aber stetig seinen Wert verliert.

Silvio Gesell sah das größte Problem in dem Umstand, dass Geld als einziges Gut auf dieser Erde, keinen Wertverlust erleidet – zumindest keinen, der dem normalen Wirtschaftssystem entspricht. Jedes Handelsgut verliert nach seiner Produktion oder Gewinnung an Wert – das eine langsamer, das andere schneller. Nur eben Geld nicht. Sein Wert bleibt konstant, wenn man einmal von der Inflation absieht, die durch das Zinssystem ausgelöst wird. Das hat das Geld nur mit Edelmetallen gemein, welche jedoch nicht künstlich produzierbar sind.

Gesell betrachtete das Geld als reines Zwischentauschmittel und seiner Verwendung als Handelsware als Perversion und Hauptgrund für instabile Finanz- und Wirtschaftssysteme, sowie als Hauptgrund für gesellschaftliche Ungerechtigkeit.

Um das zu verstehen, muss man begreifen, was Geld in seiner ursprünglichen Form ist und auch, wozu es gedacht war.

Geld ist eigentlich nichts anderes, als ein Speicher von Arbeitsleistung.

Wenn ich bei einem Bauern 2 Stunden lang den Stall ausmiste, könnte er mich dafür auch genauso gut mit einem Brot, einem Schinken oder ein paar Eiern bezahlen. Das Problem ist nur, dass all das irgendwann verdirbt und ich ein Problem habe, wenn ich gerade einmal keinen Bedarf an einem Brot, einem Schinken oder ein paar Eiern habe. Oder wenn ich das gar nicht mag.

Also bezahlt er mich mit dem geldwerten Gegenwert von einem Brot, einem Schinken oder ein paar Eiern. Dieses Geld kann ich unbegrenzt aufbewahren und es jederzeit in das gewünschte Essen umtauschen… oder in etwas anderes. Ich gehe also zum Bäcker und kaufe mir ein Brot. Oder ich gehe zum Metzger und kaufe mir einen Schinken. Was ich mit dem Kauf letztendlich tue ist, ihn für SEINE Arbeit beim Brotbacken oder bei der Schinkenherstellung zu entlohnen.

SO (und nicht anders) ist der Einsatz von Geld gedacht und dafür wurde es ursprünglich einmal erfunden. Geld speichert meine erbrachte Arbeitsleistung und versetzt mich in die Lage, sie gezielt für das einzusetzen, was ich gerade will oder brauche – und zwar genau dann, wenn ich es will oder brauche.

Was aber passiert, wenn man Geld bekommen kann, ohne eine eigene Leistung dafür zu erbringen? Dann müssen andere diese Leistung nachträglich erbringen!

Geld zu erhalten, ohne selber eine Leistung dafür zu erbringen, funktioniert durch dessen Verleih gegen Gebühr. Diese Gebühr nennt man Zinsen.

In kleinem Maßstab ist das durchaus okay. Wenn aber ganze Stasten ihre Existenz an geliehenem Geld festmachen… was dann?

Lassen Sie uns das im Modell eines modifizierten Monopoly-Spiels durchspielen. Die Regeln lauten: Immer dann, wenn ein Spieler über LOS geht (also bei jeder Runde) muss er 50 Euro zahlen.

Sie selber besitzen beim Spielstart 100 Euro; Ihr Spielpartner besitzt 1000 Euro.

Nach der ersten Runde geht Ihnen langsam das Geld für weitere Investitionen aus. Sie besitzen nur noch 60 Euro. 50 Euro noch vom Spielstart und 10 Euro, die Sie während des Spiels durch Ihre Arbeit dazugewonnen haben. Was tun Sie? Ganz klar, Sie nehmen einen Kredit auf. Ihr Spielpartner räumt Ihnen diesen gerne ein – allerdings kostet Sie das etwas. Sie nehmen 100 Euro als Kredit auf und müssen bei jeder Runde 5 Euro an Ihren Spielpartner zurückzahlen. Insgesamt aber nicht 100 Euro, sondern 110 Euro.

Nach zwei weiteren Runden geht Ihnen abermals das Geld aus. Sie nehmen einen weiteren Kredit auf, der Sie Zinsen kostet.

Was glauben Sie, wann Sie pleite sind? Dass Sie irgendwann pleite sein werden, ist ein unausweichliches Schicksal bei diesem Spiel. Sie KÖNNEN gar nicht gewinnen, da Ihr Bedarf von vornherein größer war, als Ihre Mittel und Ihr Spielpartner diese Mittel zwar besaß, sie Ihnen allerdings nur gegen Zinsen zur Verfügung stellte. Auf diese Weise konnten Sie das Ende nur in die Zukunft verlagern, jedoch nicht abwenden.

Nehmen wir nun weiter an, Ihr Spielpartner will das Spiel jedoch unbedingt fortsetzen. Das allerdings funktioniert nicht, wenn Sie pleite sind. Was also tun? Ganz einfach: Sie starten noch einmal von vorn. Alles, was Sie im Verlaufe des Spiels aufgebaut haben, wird zurückgesetzt und Sie bekommen wieder 100 Euro. Ihr Spielpartner bekommt wieder 1000 Euro.

In der realen Welt sprechen wir hier von einem Krieg!!!

Die Frage der Fragen ist nun:

Könnte Sivio Gesells zinsloses Finanzmodell dies verhindern?

Ja, höchstwahrscheinlich schon. Allerdings würde es dafür so, wie es von Gesell erdacht wurde, andere Probleme schaffen.

Zunächst einmal: Was würde sich bei unserem fiktiven Monopoly-Spiel konkret ändern? Da das Freigeld-Modell keine Hortung von Geld zulässt, wäre es unserem Spielpartner unmöglich, seine 1000 Euro zu behalten, um damit Zinsen zu verdienen. Bereits in der ersten Runde würde er den größten Teil dieses Geldes verlieren… wie im Übrigen auch wir selber unsere 100 Euro. Behalten bzw. bekommen würden wir nur das, was wir uns im Verlaufe dieses Spiels erarbeiteten. Nicht mehr und nicht weniger.

Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den Gesells Kritiker (zumeist überzeugte Kapitalisten und Libertäre) und wohl auch Gesell selber übersehen:

Gesells Wirtschaftsmodell hat nicht den leistesten Funken an sozialistischen oder gar kommunistischen Ideen, sondern treibt in Wirklichkeit den Kapitalismus auf die Spitze!

In Gesells Wirtschaftsmodell zählt nur (und ausschließlich NUR) Leistung. Nichts anderes! Eine soziale Hängematte oder das Leben auf „Staatsknete“ ist nicht vorgesehen, weil auch weitgehend nicht gebraucht, wie wir später noch sehen werden. Ja, Gesell schaltete mit seinem Modell sogar den (mit Abstand) größten Partizipanten von „Staatsknete“ aus, den Zinsnehmer.

Es ist so weit von sozialistischen Systemen entfernt, wie ein Ochse von der Milchproduktion. Unser aktuelles Wirtschafts- und Finanzsystem beinhaltet einhundert mal mehr Sozialismus, als Gesells Freigeld. Einfach schon deshalb, weil es ansonsten zu sozialen Unruhen käme.

Ich vermute, das ist nicht einmal Gesell selber besonders aufgefallen, denn er galt nicht gerade als Freund des Kapitalismus und einer Leistungsgesellschaft, ordnete sich selber eher dem linken Lager zu und wollte mit seinen Ideen eher Gerechtigkeit schaffen. In seinem Kopf spukte das, was die Linken heute noch als „Eliten“ bezeichnen und was übersetzt nichts anderes als „Zinsnehmer“ bedeutet.

Doch während die klassischen Linken lieber einen sinnlosen Kampf gegen das Unternehmertum führen, welches überhaupt keine Schuld trägt und selber sogar Leidtragender ist, griff Gesell das Übel an der Wurzel.

Trotzdem war zu seinen Lebzeiten die Zeit einfach noch nicht reif, um ein wirklich funktionierendes Freigeld-System einzuführen. Buchstäblich, denn ein solches System funktioniert in großem Maßstab nur digital. Gesell stellte sich ein gedrucktes Geld vor, auf das nach und nach Wertmarken geklebt werden mussten, damit es seinen Wert behielt. Man stelle sich einfach einmal den Aufwand vor – ganz zu schweigen von der Gefahr, dass so viel Papier auch Fälscher auf den Plan rufen würde.

Auch die feste Demurrage, die es im ursprünglichen Freigeld-Modell gibt, führt zwangsläufig zu Problemen. Wenn ich Geld nicht horten kann, dann kann ich es auch nicht sparen. Wie leiste ich mir dann größere Anschaffungen? Und last not least: Was geschieht mir all jenen, die nicht arbeiten können; sei es nun, weil sie krank, zu alt oder behindert sind? Und wie handhaben wir unterschiedliche Begabungen gerecht? Soll ein Mensch, der von Geburt an bestimmte Begabungen, wie eine hohe Intelligenz oder große körperliche Kraft, mitbekommen hat, automatisch mehr verdienen können? Hat dann derjenige, der beispielsweise mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung zur Welt gekommen ist, automatisch kein Recht auf die gleiche Entlohnung, bei gleichem Bemühen?

Spinnt man Gesells Gedanken weiter und überträgt sie in unser Computer-Zeitalter, kommt man früher oder später zu dem Schluss, dass es keine feste Demurrage geben darf, sondern viele, fließende Demurrages. Jede speziell angepasst auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen.

Will jemand auf ein eigenes Haus sparen, so müsste die Demurrage für das Angesparte beispielsweise entsprechend gesenkt werden. Auch für die Altersversorgung (etwa eine Rentenkasse) kann es logischerweise nicht die gleiche Demurrage geben, wie für ein Girokonto.

Link zu diesem Beitrag

Und ohne Anchor-Tag