Gerüchte über eine mögliche Entmachtung von Xi Jinping, Chinas allmächtigem Staats- und Parteichef, machen in außenpolitischen Kreisen die Runde. Zwar steht Xi weiterhin unangefochten an der Spitze von Staat, Partei und Militär, doch hinter der Fassade der Geschlossenheit könnten sich Risse zeigen. Sein Führungsstil, geprägt von Personenkult, ideologischer Kontrolle und innerparteilichen „Säuberungen“, hat offenbar nicht nur Gegner, sondern auch verunsicherte Mitstreiter erzeugt.

Wie in jeder autokratischen Ordnung basiert Xis Macht auf unbedingtem Gehorsam. Doch zu viel Repression, so der Gedanke, untergräbt auf Dauer auch die Loyalität der Eliten. Wenn selbst treue Parteifunktionäre fürchten müssen, „als Nächste“ ins Visier zu geraten, entsteht ein Klima der Angst – und möglicherweise der stillen Konspiration.

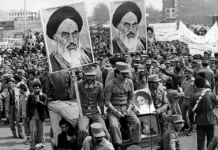

Armee als Machtfaktor?

Ein weiteres Machtzentrum im chinesischen System ist die Volksbefreiungsarmee (PLA) – formal der Kommunistischen Partei unterstellt, faktisch jedoch ein eigenständiger Akteur mit eigenen Interessen. Bereits beim Tian’anmen-Massaker 1989 trat die Armee von Shanghai als entscheidende Kraft auf, während die Pekinger Einheiten zögerten. Diese Episode zeigt: Wenn die zivile Parteiführung schwächelt oder zögert, kann die militärische Elite das Ruder übernehmen – notfalls auch gegen interne Gegner.

Soziale Spannungen unter der Oberfläche

Parallel dazu wächst der soziale Druck. China ist längst kein klassisch kommunistisches Land mehr, sondern ein autoritär gelenkter Turbokapitalismus mit extremen Ungleichheiten. Wanderarbeiter schuften ohne sozialen Schutz, Bildung ist zu einem knallharten Selektionssystem geworden, und die Lebensrealität großer Bevölkerungsteile steht im scharfen Kontrast zum Luxus der Eliten. Während die Nachkommen der einstigen KP-Kämpfer („Prinzlinge“) in Reichtum und westlichen Pässen schwelgen, bleibt dem unteren Drittel der Bevölkerung jede Perspektive versagt.

Demografie als Zeitbombe

Hinzu kommt ein demografisches Ungleichgewicht, das durch Jahrzehnte Ein-Kind-Politik und eine kulturelle Bevorzugung von Jungen entstanden ist. Millionen junge Männer finden keine Partnerinnen, weil schlicht zu wenige Frauen geboren wurden. Dieses strukturelle Missverhältnis hat weitreichende soziale Folgen – Vereinsamung, Frustration und ein erhöhtes Gewaltpotenzial inklusive.

Die Angst der chinesischen Führungsspitze

Chinas Führung weiß um diese Risiken. Der soziale Zusammenhalt ist brüchig, das Vertrauen in Aufstiegsmöglichkeiten schwindet. Die wirtschaftliche Dynamik, die lange als Ventil diente, lässt nach. Übrig bleibt eine autoritäre Ordnung, die sich durch Überwachung, Zensur und Repression stabilisiert – doch vielleicht gerade dadurch ihre eigene Grundlage schwächt. Dass Xi Jinping möglicherweise „kaltgestellt“ wurde, bleibt Spekulation. Doch dass das System unter seiner Führung an innerer Spannung gewonnen hat, scheint kaum zu bestreiten.

Link zu diesem Beitrag

Und ohne Anchor-Tag